アメリカまで行って教授に教えてもらっておきながら、今までこのテーマについてブログ記事を書いていなかったのは、非常に恥ずかしいのですが、本日の日本スポーツマネジメント学会のシンポジウムで触れられて、わかっている人が少ないという印象を持ったので、自分へのおさらいの意を込めて、このタイミングで書いておきます。

スポーツコミュニケーションとは、という定義をつくった研究者のうちの一人が、私がインディアナ大学で教わったPedersen博士です。2007年に発表した研究で、スポーツコミュニケーションを以下のように定義しています。

Sport communication is the process by which people in sport, in a sport setting, or through a sport endeavor share symbols as they create meaning through interaction.

(Pedersen et al. ,2007)

”in sport, in a sport setting, or through a sport endeavor”の部分の解釈が難しいのですが、テキストに挙げられた例を読み進めて私の解釈を加えると以下のような状況になります。

もう一つ、「コミュニケーションはプロセスである」ということですが、送り手がメッセージをシンボル化し、受け手はそのメッセージの解読・解釈を行うという一連の流れです。これは、コミュニケーション学の定義から持ってきたものです。例えば、伝える時に、思いや考えを言葉や音楽、映像などの形に変換しますが、その解読は受け手によるということです。受け手が理解できない外国語で話した場合には通じないですよね。「通じた!」というのは、シンボルが共有されている状況になります。

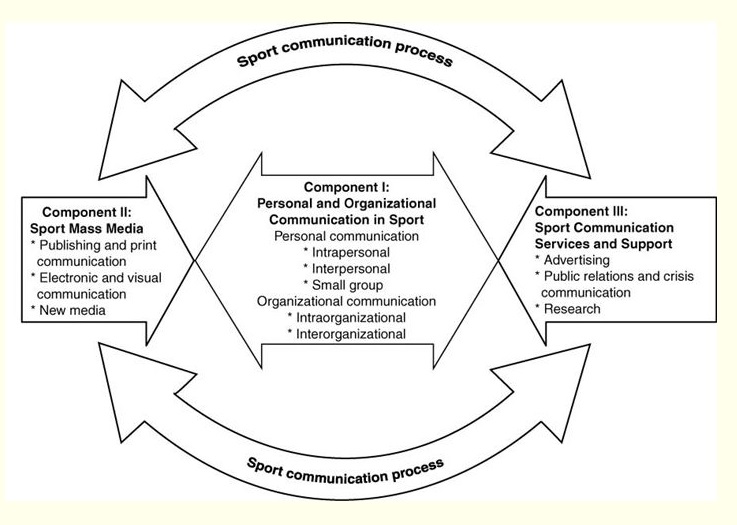

この定義から一歩進んで、戦略的スポーツコミュニケーションモデル(Strategic Sport Communication Model)というものがあり、 そこでは3つの構成要素(component)が挙げられています。こちらの方がもっとわかりやすいです。

Strategic Sport Communication Model (SSCM)

”Strategic Sports Communication” 85p(2007年発売)より引用

この分類に基づいて、説明や研究が進められており、研究としては、2の特にソーシャルメディアの分野が進んでいるというのが私の印象です。スポーツコミュニケーションの論文がまとめられているのは、International Journal of Sport Communication という媒体です。実務に役立ちそうなものもあります。留学時代のクラスの割り当てで紹介した論文について、このブログに昔書いていますので、よかったら参考にして下さい。

上記のように、スポーツコミュニケーションというのは定義や分類があるだけで、コミュニケーションの実務的な能力を高めるのはまた別の話になります。

スポーツPRプランナーが現地で得たリアルな事例や業界の最新トレンド、

人脈づくりのヒントなどスポーツビジネスに携わる全ての方々に向けて配信中!

スポーツPRプランナー ®

Sports PR Japan 株式会社 代表取締役

13年間の記者経験と米国留学を経て広報に転身。日本ブラインドサッカー協会で初代広報担当として認知度向上に貢献し、PR会社でのコンサルタント経験も豊富。スポーツビジネスに特化した広報支援を展開し、メディアとクライアントへの深い理解を基に、ブランディング強化や認知度向上をサポート。スポーツ関連団体や企業に対する柔軟な対応で、成長を目指すスポーツ関係者から高く評価されている。